アートは「知的なエンタテイメント」なのか?

「アートは知的なエンタテイメントである」とよく言われる。

これは決して難しい顔をして作品を語るという意味ではない。むしろ、作品の裏に隠れたメッセージや作家の背景に思いを巡らせることで、自分自身の考え方や価値観を広げてくれる、という意味である。

そもそも、アート作品の価格の大部分は「原材料費」ではなく、「付加価値」でできている。

紙やキャンバス、絵の具そのものはそこまで高価ではない。しかし、そこに込められたコンセプト、技術、そして作家の人気が合わさることで、価格は何倍にも膨れ上がる。これは他の商品とは大きく違う点だ。

その中でも「人気度」は、今や最大のレバレッジ(てこ)となる要素である。人気は単なる共感だけでなく、メディア露出やSNSでの拡散力によって一気に跳ね上がる。

面白いのは、SNSが単なる情報発信の道具ではなく、アーカイブ(記録)と拡散という二つの力を持ち合わせているという点である。そしてその拡散は、リアルな体験とセットになると、より強力になる。

たとえば、美術館で話題の作家の作品を観て感動した人が、その感想をX(旧Twitter)に投稿する。

その投稿が拡散され、多くの人が「自分も行ってみたい」と思う。このように、アート体験がSNSで可視化されることで、作家の評価や作品の価値が高まるのだ。

こうした時代の流れのなかで、アートは「作品単体への投資」から「作家個人への投資」へと変化している。つまり、買うべきなのは“絵”ではなく“人”なのだ。

コレクターたちは、ひとつの作品を買って終わりにするのではなく、その作家の成長や活動を長く応援していく。

作家にとっては、その応援が支えとなり、新しい挑戦をする原動力となる。そして、その成長がまた作品の価値を押し上げる。これが、現代アートの面白さであり、奥深さである。

最近では「推し活」という言葉がすっかり定着した。アーティストを応援することも、まさにその延長線上にある。

しかもアートの場合、その応援が将来的に「資産」として返ってくる可能性があるのだ。もちろんそれは、ただ応援するだけではなく、戦略的な支援が必要だ。

たとえば、有力なギャラリーを紹介する、評論家に繋げる、展覧会に人を呼ぶなど、物心両面での支援が価値形成につながる。

つまり、アート作品の「その後の未来」は、買い手であるコレクターの関わり方によって大きく左右されるのだ。

この「共犯関係」にこそ、アートが知的なエンタテイメントである所以がある。

単に「いい作品だな」と感じるだけでなく、自分がその価値を共につくり上げていく。そのプロセスこそが、深い満足感や知的な興奮をもたらしてくれるのだ。

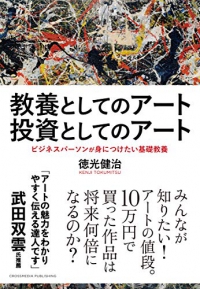

このような「作家の成長」と「支援の輪」の関係は、過去のカルチャームーブメントにも通じる。1970年代に起こったイギリスの「パンクムーブメント」もその一例だ。

当時のイギリスは不況で、若者たちは将来への希望を失っていた。

そんな中、労働者階級の若者たちが、自分たちの怒りや鬱屈した思いを表現する手段として選んだのが「パンクロック」である。やがてその精神は音楽にとどまらず、ファッション、アートへと広がっていった。

たとえば、ジェイミー・リードの作品「God Save the Queen」は、女王の顔に安全ピンをつけ、目を黒く塗りつぶすという衝撃的な表現で、時代の矛盾や怒りを象徴的に描いた。

これは一種の社会風刺であり、アートが「声なき者」の代弁となった瞬間である。

パンクの精神は「ルールに従わなくてもいい」「自分の表現を信じていい」という自由の象徴だった。

それは今のアートにも通じている。商業的な枠組みや社会的な評価を超えて、自分の表現を貫く。

そこに共感した人が手を差し伸べ、支援し、輪が広がっていく。

アート、音楽、ファッションが一体となったこの流れは、50年前のパンクの時代から、現代のアートマーケットまで脈々と続いている。

アートは今も昔も、社会を映す鏡であり、自由を守る最後の砦である。だからこそ、そこに関わる私たちにも、感性と知性、そして行動が求められる。

アートは、知的で、情熱的で、自由で、楽しい。

だからこそ、私たちは今日もアートに心を動かされるのである。

「Made in Child」

2025年7月11日(金) ~ 7月29日(火)

営業時間:11:00-19:00 休廊:日月祝

※初日の7月11日(金)は17:00オープンとなります。

※オープニングレセプション:7月11日(金)18:00-20:00

入場無料・予約不要

会場:tagboat 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-1 ザ・パークレックス人形町 1F